LKW- und Bus-Charging: Planung und Umsetzung der Ladeinfrastruktur

Im Jahr 2024 gab es laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland etwa 2.500 vollelektrische LKWs und über 1.300 Elektrobusse im Betrieb. Diese Zahlen steigen kontinuierlich, da immer mehr Logistik- und Verkehrsunternehmen auf emissionsfreie Mobilität umsteigen. (Quelle: KBA, Jahresbericht 2024)

Sonderfall Laden von Lkw und Bus

Die Ladeinfrastruktur für LKWs und Busse unterscheidet sich von der Ladelösungen für PKWs.

Ladeleistung

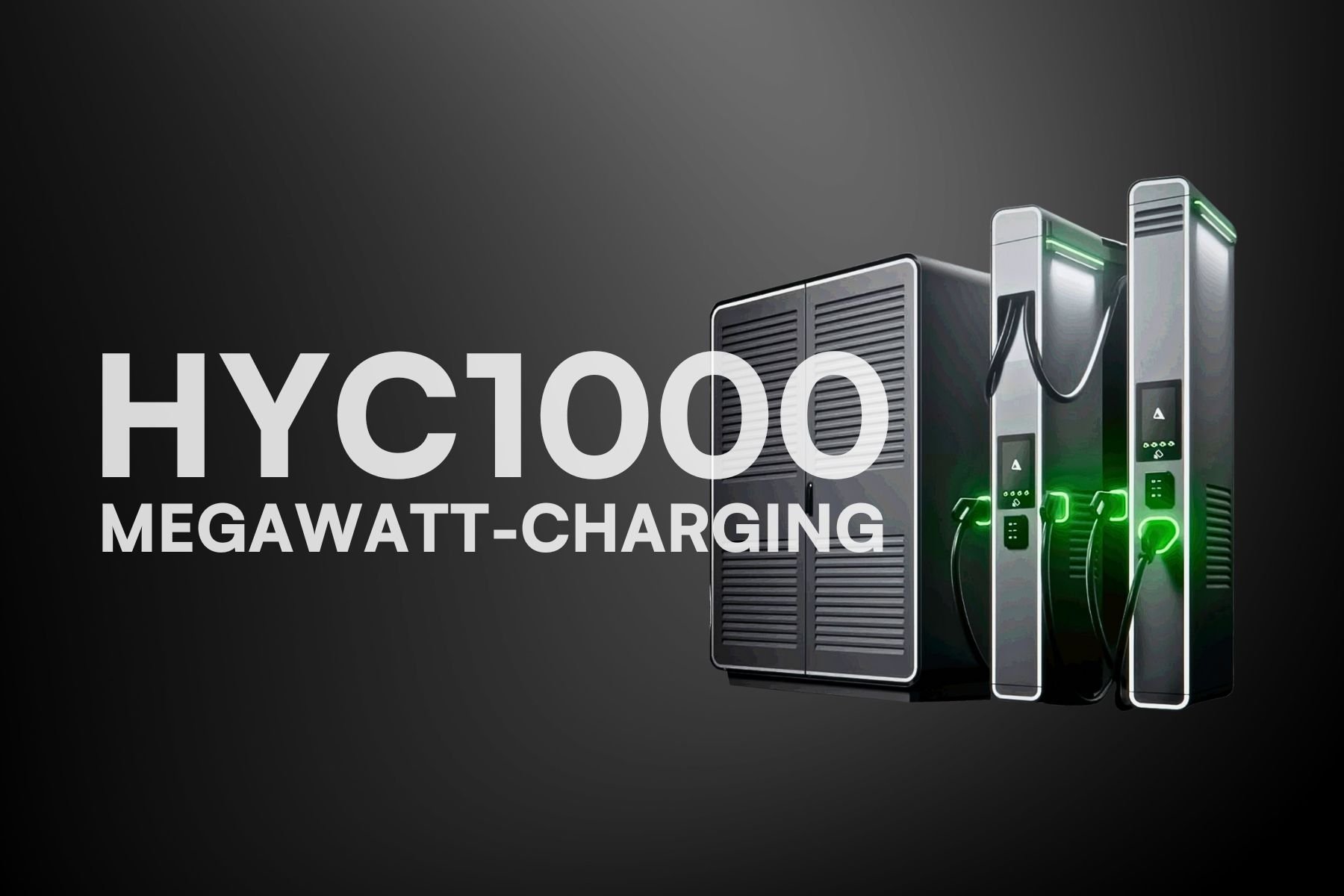

Ein zentraler Unterschied liegt in den deutlich höheren Ladeleistungen, die für diese Fahrzeuggruppe erforderlich sind. Während bei PKWs Ladeleistungen bis 22 kW (AC) und bis 150 kW (DC) üblich sind, benötigen LKWs und Busse oft Ladeleistungen im Bereich von 150 kW (DC) bis zu mehreren Megawatt (DC).

Diese hohen DC-Ladeleistungen (Gleichstrom) sind notwendig, um die großen Batterien der Fahrzeuge in angemessener Zeit zu laden. Ermöglicht wird dies zum Beispiel bei Langstreckenfahrzeugen durch entsprechende DC-Megacharger wie zum Beispiel den alpitronic hypercharger HYC1000 oder bei Kurz- und Mittelstreckenfahrzeugem über ein eine entsprechende AC-Ladeinfrastruktur (Bsp. 43-kW-Ladelösung).

Platzbedarf

Neben der Ladeleistung spielt auch der Platzbedarf eine entscheidende Rolle. LKWs und Busse sind erheblich größer als PKWs und benötigen spezielle Ladepunkte mit ausreichend Rangierfläche. Besonders in Depots und Logistikzentren müssen die Ladepunkte so geplant werden, dass der Betriebsablauf nicht beeinträchtigt wird. Am sinnvollsten wären im Lieferdepot zum Beispiel Ladepunkte die beim Beladen des Fahrzeugs, wo der Lkw eh steht, angebracht bzw. aufgestellt werden. Anders sieht es beim öffentlichen Schnellladen an Rastplatz und Co. Aus. Hier könnte der vermehrte Ladeplatzaufbau als Längsparker sinnvoller sein, da sie ein einfacheres Rangieren ermöglichen und so die potenzielle Gefahr mindern können,

Ladeszenario

Ein weiterer wesentlicher Aspekt sind die Einsatzszenarien der Fahrzeuge. Während PKWs oft zu Hause oder an öffentlichen Ladepunkten geladen werden, laden LKWs und Busse in der Regel in Depots, an Logistikzentren oder entlang von Fernverkehrsstrecken. Diese spezifischen Anforderungen müssen bei der Planung von Fahrten, aber auch bei der Planung der Ladeinfrastruktur berücksichtigt werden.

Es sollte auf jeden Fall berücksichtig werden, dass genug Leistung zur Verfügung steht und der Ausbau nicht nur auf ein “Minimal-Szenario” ausgerichtet wird. Bei der Bereitstellung der Energie spielen moderne Kombinationen mit Photovoltaik und PV-Speicher eine große Rolle. Durch den Einsatz von solchen alternativen Energien ist es möglich Lastspitzen abzudecken und den Betrieb nachhaltiger zu gestalten.

Herausforderungen und Anforderungen an die Ladeinfrastruktur

Die Planung einer Ladeinfrastruktur für LKWs und Busse erfordert eine umfassende Analyse der Gegebenheiten. Ein zentraler Aspekt ist die Standortwahl. Ladepunkte können beispielsweise in Depots, entlang von Autobahnen oder in öffentlichen Bereichen eingerichtet werden. Jede dieser Optionen bringt spezifische Herausforderungen mit sich.

Zusätzlich müssen die Netzkapazitäten vor Ort berücksichtigt werden. Hohe Ladeleistungen erfordern oft einen Mittelspannungsanschluss oder einen eigenen Transformator. Ohne ausreichende Netzkapazität können Engpässe entstehen, die den Betrieb erheblich beeinträchtigen oder gar unmöglich machen. Eine frühzeitige Abstimmung mit Energieversorgern ist essenziell, um eine langfristig stabile Versorgung sicherzustellen. Zudem nimmt das Lastmanagement eine zentrale Rolle ein, um den Netzanschluss effizient zu nutzen und Lastspitzen zu vermeiden.

Die Wahl der technischen Komponenten ist ebenfalls entscheidend. In Europa hat sich das Combined Charging System (CCS) als Standard etabliert. Für extrem hohe Ladeleistungen steht zusätzlich die Megawatt Charging System (MCS)-Schnittstelle zur Verfügung. Erst vor kurzem stellte alpitronic z.B. den hypercharger HYC1000 vor, welcher ein echtes Megawatt Charging alltagstauglich und zum Standard für Ladeparks macht. Der HErsteller setzt hier nicht nur auf das Laden von Elektro-Lkws, sondern auf ein ganzheitliches System zum Laden aller Elektrofahrzeuge.

Eine große Rolle werden diese Megawatt Charger künftig auch im Bereich Flottenmanmagement bzw. Fuhrparkmanagement spielen, da diese die Planung und Umsetzung verschiedenster Ladeszenarien enorm erleichtern. Egal ob Kurz-, Mittel- oder Langstreckenfahrzeuge – durch den Einsatz von Schnellladesystemen können Fahr- und Ladepläne effektiver gestaltet werden. Interne logistische Abläufe können einfacher aufeinander abgestimmt und so mehr Effizienz bei der Umsetzung des elektrischen Liefer- und Personenbeförderungsverkehrs geschaffen werden.

Umsetzung einer effizienten Ladeinfrastruktur

Die Umsetzung einer Ladeinfrastruktur für LKWs und Busse folgt einem klaren Prozess. Zunächst wird ein Konzept entwickelt, das die Bedürfnisse der Fahrzeuge und die Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt. Eine Visualisierung der geplanten Ladepunkte kann dabei helfen, potenzielle Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und zu lösen.

Anschließend erfolgt die Auswahl der passenden Hardware. Dabei werden Ladeleistung, Kompatibilität mit den Fahrzeugen sowie Zusatzfunktionen wie Lastmanagement oder Abrechnungssysteme berücksichtigt. Nach der Installation sollte die Infrastruktur umfassend getestet werden, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

Förderung

Eine Erleichterung bei der Entscheidung für eine Ladeinfrastruktur für Lkw und Bus kann ein Blick auf eventuelle Förderungen sein. Bund und Länder bezuschussen nämlich immer mal wieder den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Eine Übersicht über aktuelle Förderungen finden Sie z.B. mit unserem Förderfinder.

Fazit: Die Zukunft der Elektromobilität aktiv gestalten

Die steigende Zahl an Elektro-LKWs und Elektrobussen zeigt, dass die Elektromobilität auch im Schwerlastverkehr eine wichtige Rolle spielt. Die Planung und Umsetzung von Ladeinfrastruktur erfordert zwar hohes Fachwissen, bietet jedoch große Chancen, die Mobilität der Zukunft aktiv mitzugestalten. Mit einer durchdachten Planung, der Berücksichtigung technischer Anforderungen und einem Fokus auf Zukunftssicherheit lassen sich Lösungen schaffen, die den Anforderungen gerecht werden und zur nachhaltigen Transformation des Verkehrssektors beitragen.

Vorgestellte Produkte

Markus Fryzel

Alle Artikel von Markus Fryzel